都市計画、まちづくりというスケールの中での植栽プランになります。

ストレスのかかりやすい現代社会の中でペットの存在はますます大きなものになっています。

建築もエネルギー、コスト、道産木材、在来工法など様々な点に配慮し、今後の建築の道しるべの一つとなるべくZEB建築を目指すことを宣言しています。

その思いに応えるべく、外構・植栽プランも環境、地域性、コスト、維持管理手間等、周辺やまちとのつながりも意識したものになります。

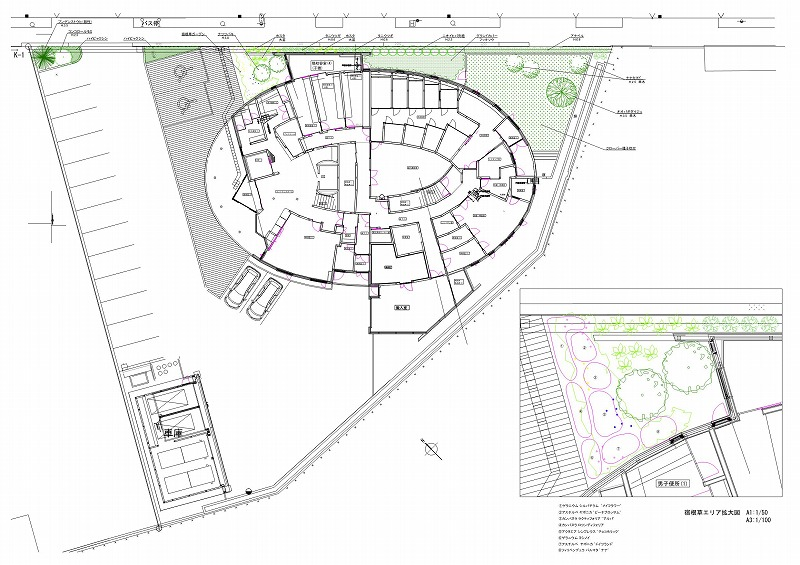

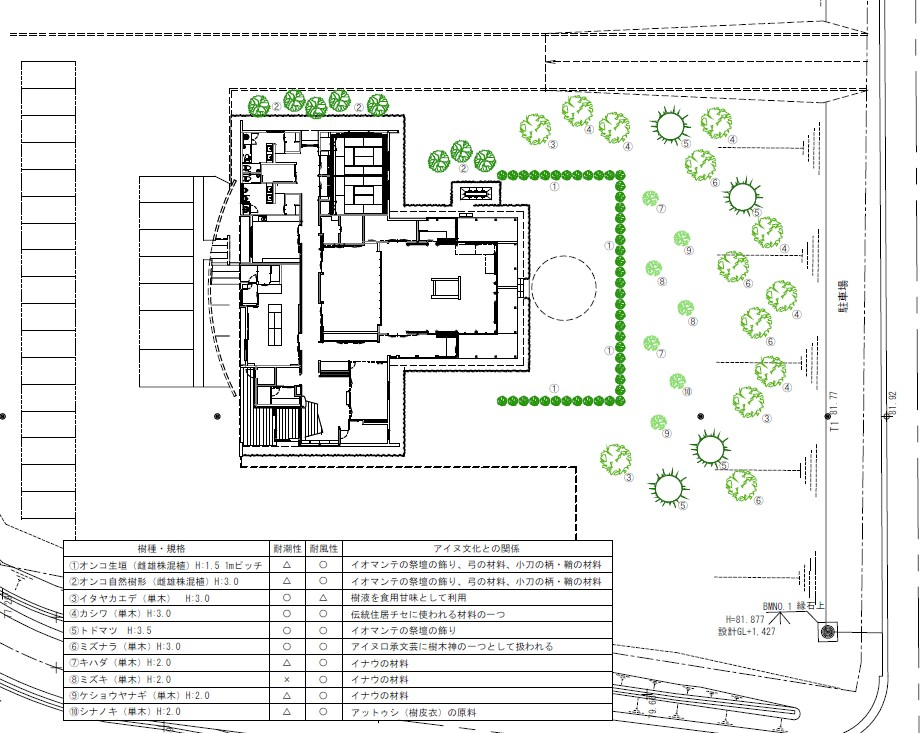

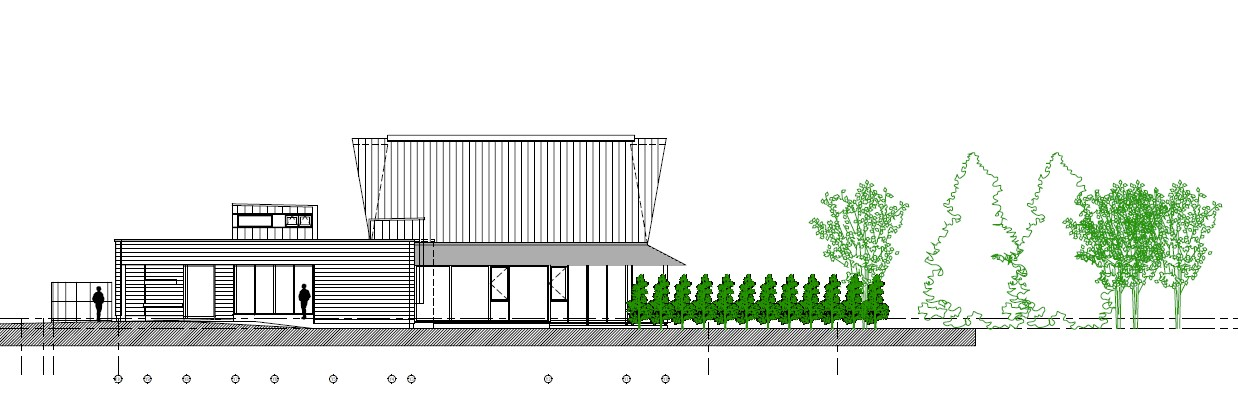

アイヌ文化への理解や交流を深める施設棟。

アイヌの祭りや神、生活に深く関係する植物を中心に、対象地周辺の植生と調和を図りながらの植栽計画。

こうした案件では特にただ見てきれいというだけ以外の考えも強く求められます。

今回は

【安心、安全】

【プライバシーの確保】

【ケア、療法、療養】

【防災】

の4つの視点を計画の柱に盛り込みました。

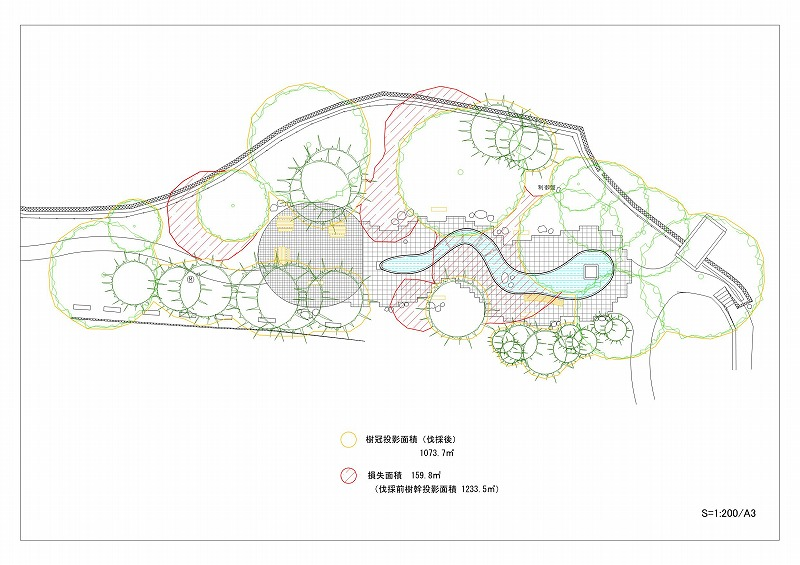

多くの児童、子供たちが利用する遊水路。

鬱蒼として薄暗い雰囲気はダメかといって熱中症が心配されるようなカンカン照りもNG。

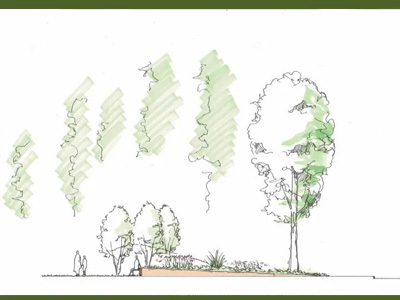

ほどよい緑量とはどの程度なのかが計画の一つのポイントとなりました。

駅前通りの商業ビルはまちの顔であり、観光客にとってはその顔がそのまちの印象として大きく残ります。

華やかでありながらもその地域を代表するしつらえ。

植栽計画にも選定する植物にもそうしたものが求められます。

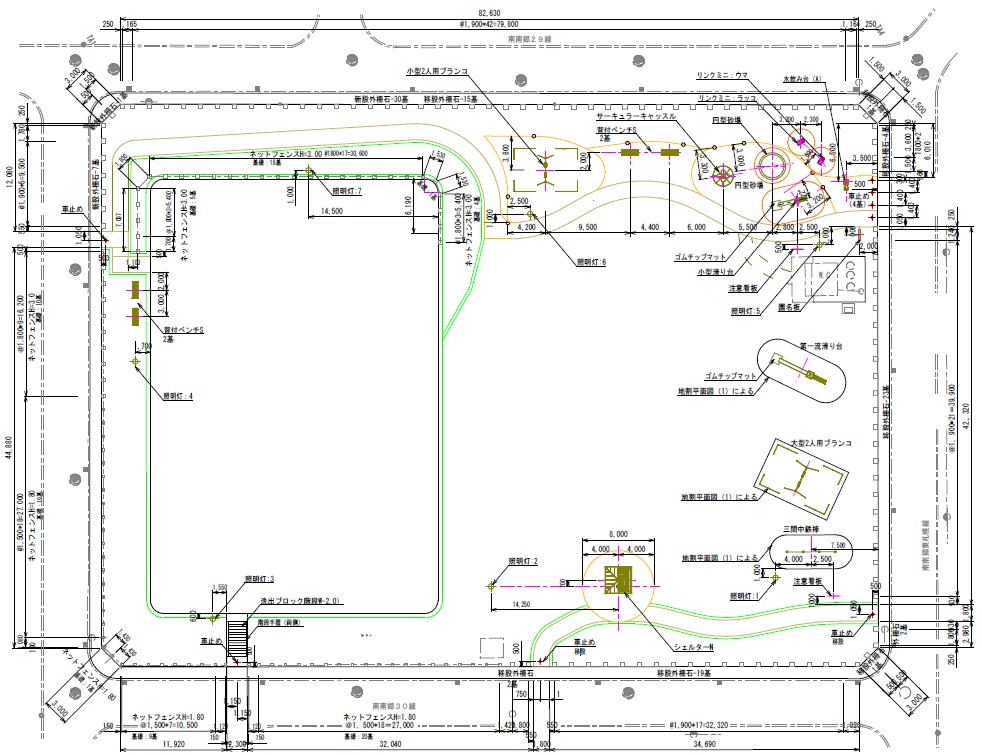

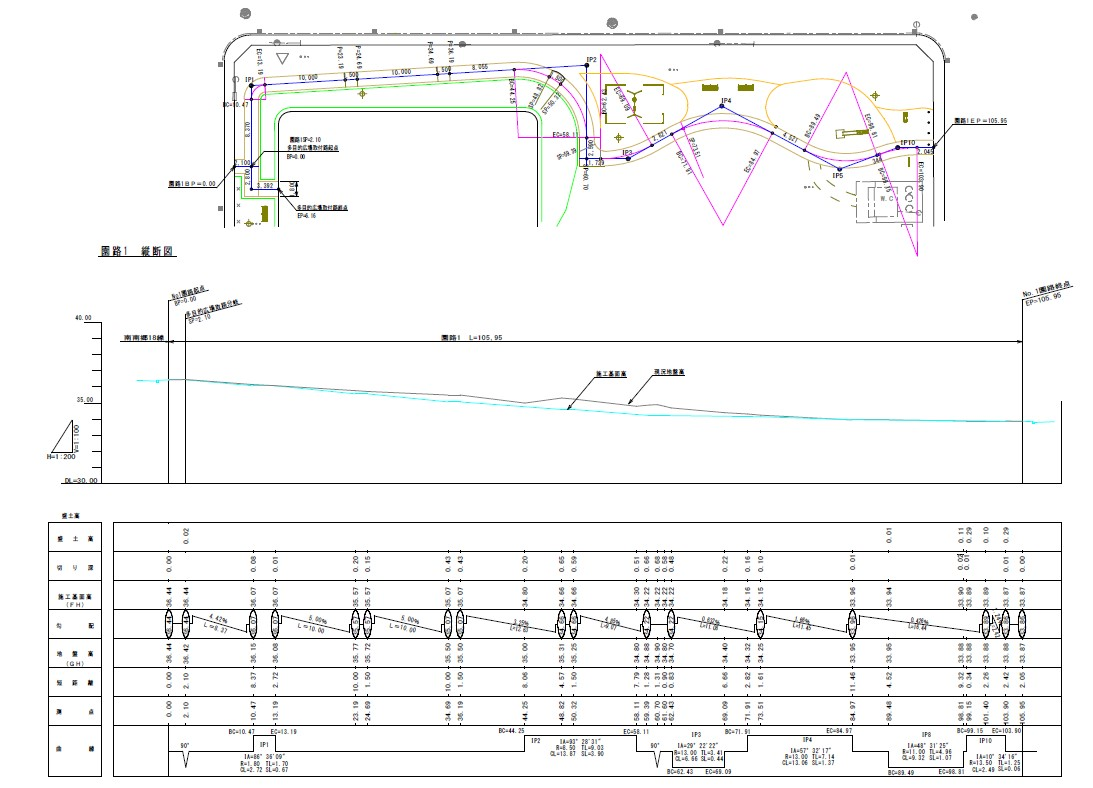

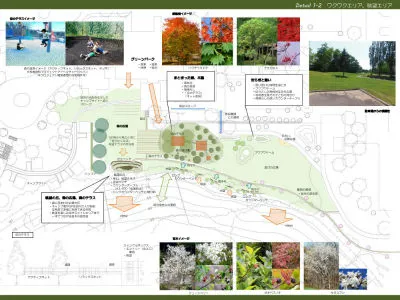

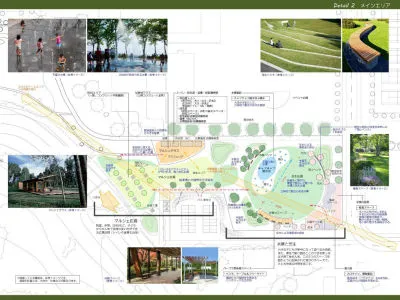

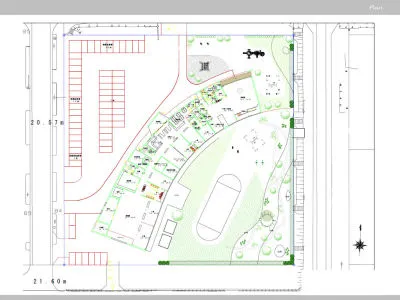

敷地5,500㎡の街区公園の実施設計。

住民との意見交換会2回を経て、地域に求められる公園の姿を模索しました。

コロナ禍ではありましたが無事に2回とも意見交換会を開催することが出来、住民の方と活発な意見交換を行うことが出来ました。

(2024/05/17追記)

公園が完成しました!

設計で苦労したアンジュレーションや排水もきれいに収まっており、何よりも子供たちが走り出したくなるような開放的な空間が広がっています。

近年都市公園は公共緑地としてその求められる機能、役割が大きく拡大しています。

単なる癒し、安らぎだけでなく、環境保全として、防災公園として、コミュニティを育む場として、また2017年都市公園法改正の中でPark-PFI制度による経済活動なども行える可能性が広がりました。

世界の中でも日本の公共緑地の面積割合は決して高くありません。地域ごとに求められる姿は千差万別で、改めてその地域の中で公園に求められる役割を再確認し、ふさわしい姿に整備、育ててゆくことが求められています。

I保育所将来を担う子供たち その基礎を形作るのに大きな影響を与える幼児保育は世界でも改めて関心を高めています。

OECD白書の中では保育はサービスでなく教育であり、幼児保育は社会人となる基礎固めをする時期と謳われています。

ただ安心・安全というだけでなく、そこには子どもたちの好奇心をかきたて、すべての子どもたちに居場所があり、子どもの世界が自らの手でつくられ、そのことを大人はそっとサポートするという姿が求められています。

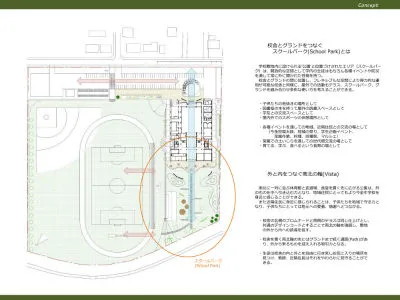

I中学校大人へと成長する中で多くの悩みを抱え壁にぶつかることもあるこの時期、閉鎖的に自分で抱え込んでしまうのでなく、より外に開かれた健全な空間で開放的な心が育まれることが求められます。

学びに集中する場所、思いっきり体を動かす場所、仲間と語り合う場所、一人でゆっくりと過ごす場所、さらには親御さんと先生、時には地域住民も含めての交流の場としても機能して良いのではないでしょうか。

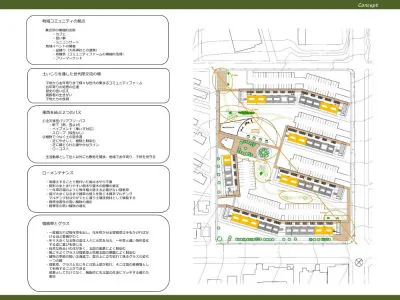

M道営住宅団地震災、戦後の住宅供給として大きな役割を果たしてきた公営住宅も時が経ち、公共投資の在り方、ストックの飽和状態、市場との乖離、高齢化、耐震性、バリアフリーなど様々な問題が指摘されています。

しかしゆとりある敷地面積を持ち、比較的緑も豊かな公営住宅団地には大きな魅力と可能性があり、これからの公営住宅には経済、産業、文化、福祉と様々な面からの新しい意味と役割が求められます。

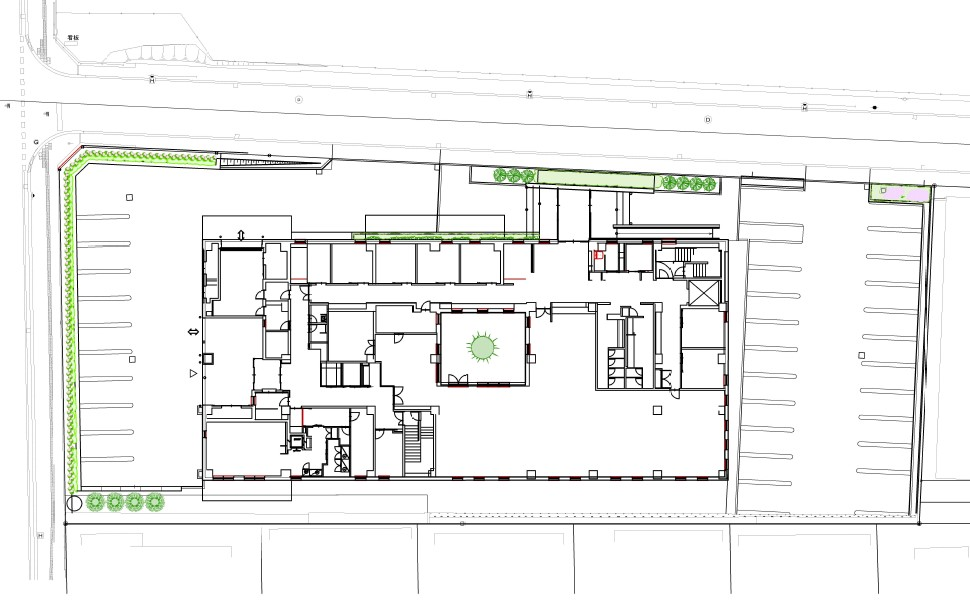

F市 再開発こうしたスケールになるとゾーニングや動線、対象区域の周辺とのつながり、住民の意向、市の意向等々考える要素は多岐にわたります。

植栽プラン以前に建築や外溝も含めストーリーづくりやコンセプトワークが必要になります。

その中でこのまちの今後の方向性、そうした時にこのエリアはどういう性格であるべきか、その機能を果たすためにはどのような施設や建築が必要か、 そしてそのカラーを表現するのにふさわしい植栽プランとはどんなものかと議論が展開されていきます。

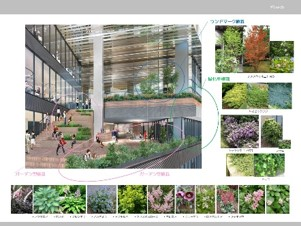

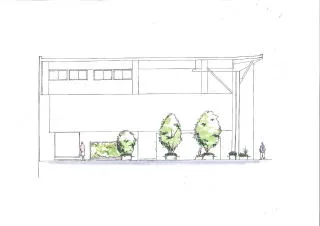

F市 アトリウム内インドアグリーン建物内にも積極的に植物を取り込んでゆきます。

そしてその植物は建物とも協調したデザインであるだけでなく窓から見える外の植物とも連続して見えるように考えてゆきます。

すなわち建物、外溝、植栽のデザインを連動させる 大変難しいことですがとても大切なことです。

単にインドアグリーンをオブジェとして配置するのではなく、そこに腰かけ一休みしたり本を読んだりします。

S市 再開発再開発の根底にあるのはその地域をもっと活性化しようよということです。

地域住民が地元に愛着を持てることに加え、その魅力を外にも発信して地域外からも人を集めることで地域が活性化してゆきます。

ここでも再開発とはいえ、その地の歴史を表現し、住民にとっても思い入れのある大きな樹木は残したり、植樹活動の中で自ら植えてきた樹木を活かすなど、 『残す』ということも実は大切なキーワードです。

S市 再開発既にある並木道に補植したり郷土種の草花を足元に植えることでリフレッシュし、 その動線を活かして建築群を配置し機能的にも連続させることで既存の骨格を活かしつつリノベートすることにつながります。

S市 再開発菜園を設けて市民や来街者に育ててもらった地元野菜を施設内のレストランでメニューとして入れるなど単に形をつくるのではなくそこに人々の動きや活動を誘導してい行きます。

H中央団地 コミュニティガーデン1980年前後に建てられた多くの団地は、居住者の高齢化と建物の老朽化でその多くがこれからの在り方を考え直す時期に来ています。 また時代の流れの中で近隣との人間関係も希薄になりがちな昨今、広い敷地を再活用して空間に潤いを創出するとともに、 住人のコミュニティ形成の一つの場となることを目指すのに『コミュニティガーデン』は大きな可能性を持っています。