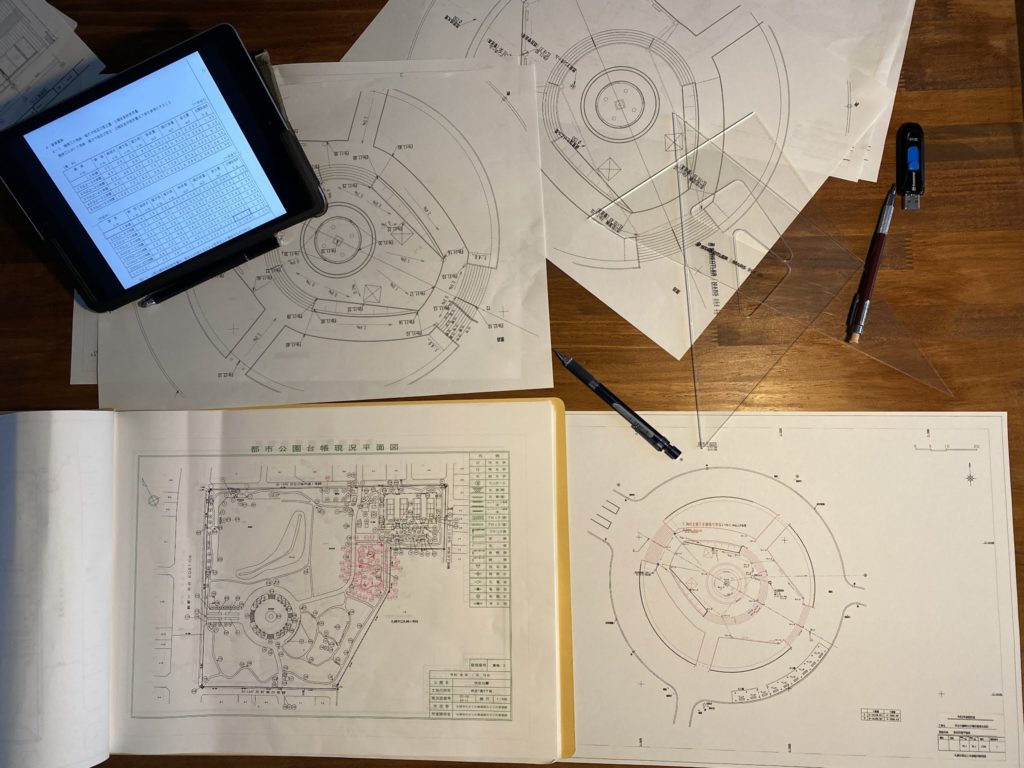

外構の設計で非常に難しく、そして大事なものに雨水排水の計画があります。

大規模災害が年々増え、ゲリラ豪雨の度にマンホールから水が吹き出す映像をニュースで目にすると、いわゆるグレーインフラの限界を強く感じます。

グレーインフラは戦後もしくは高度経済成長期につくられたインフラで、その多くは50年以上経ち、老朽化や維持費が問題視されています。

ランドスケープの世界に’涵養’という言葉があります。

水をゆっくり土中に浸透させ地下水に溜めることを言いますが、いわゆるこうしたグレーインフラでないグリーンインフラでなるべく雨水を外に出さず場内処理するよう努めることが求められるようになりました。

グレーインフラとグリーンインフラのハイブリッドな形を模索せよという事ですね。

全く異論はありません。

その通りだと思いますし、そのためにも都市計画、建築、土木、造園というものに横串が刺さることが大切です。

ただ忘れてならないのは、グレーインフラの限界には気候変動や老朽化に加えもう一つ大きな要因があります。

それはライフスタイルの変化。

グレーインフラが出来た頃の水理計算とは状況が違います。

土はアスファルトで覆われ、川は暗渠となり、森は植林により地耐力のない単一植栽が広がりました。

’涵養’するためには一度土が雨を受け止める必要があります。

受け止められないんですね 今は。

コンクリートやアスファルトに降る雨の音は硬い音ですね。

土の上に降る雨は優しい音がします。

子どもの頃聞いていた音と違うのではないでしょうか。

五感に優しいものは計算するまでもなく人にも環境にも優しいのでしょうね。